こんにちは香港B型です。

今回はカブトムシ飼育記です。前回の記事では成虫どんどん死んで行くゥという記事を書きました。

しかし死ぬる者が居れば生まれる者も居る訳で、地上で成虫がバタバタとお亡くなりになるその地下では確実に新たな命が産み落とされ、孵っていたのです。

今回も虫画像ありあり。苦手な人は見ないこと。

最後の成虫を見送り、いざ幼虫編へ

前々回の記事で述べた通り、産卵環境が整った環境で成虫を飼えば成虫が亡くなる頃にはそこそこ幼虫も大きくなっているもんです。

この度成虫が全滅いたしました故、当記事を執筆するにあたった次第ですが先ずは最後の個体に労い。

10月9日永眠。ラスト一週は見るたびにひっくり返っているので起こしての要介護状態でしたがそれでもしぶといタフネスガイであった。お疲れさんでした。来世で会おう。

幼虫を放り込んでいたケースを御開帳

実は幼虫をテキトーに放り込んでいたケースが、もはや幼虫の糞だらけで居心地最悪な環境になっておりました。幼虫は土(マット)を食べて糞に変換しますが、食べるもんが少なくなってしまっている状態になると地上に出て来たりします。

こうなってしまっては幼虫も生きられませんので、定期的に新しいマットを入れてやらなければいけません。

彼らの食欲は旺盛です。どんどん土減ります。故にマットはストックしておくべきです。

最高気温が10度を切るくらいまではぬるぬる動いてもりもり食べる。多分。

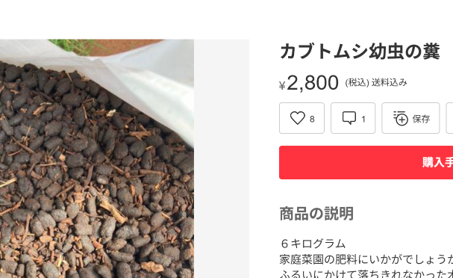

私が使用しているマットはこちら。安いの。

マットは一部交換、再利用派

マットの交換も諸説あります。全交換する人、一部交換する人。

よう大きく成長させるには全交換がいいかも分かりませんが私はやった事がありません。旧いマットが勿体ない気がして再利用したりしますが、その分栄養分が落ちているかもしれません。拘る人は全交換が良いような気もします。

全交換する際は、再発酵といってマット内の微生物が再活性化する現象が稀に起こるのでガス抜きなど対処が必要。土が発熱して幼虫全滅なんて事もあるらしいですが、再利用派一部交換の私はその現象に出くわした事が未だ無いです。再利用のがリスクは低めかと。成長率は悪い気がする。単にガス抜きが面倒というのもある。

再利用とは。糞を篩で濾す。難しい感じに変換されてもうたが、ふるいでこすんです。

荒目のでかけると丁度良いかもわからん。

土を仕分けつつ幼虫を物色

衣装ケース2箱に幼虫を投入していましたが、ほぼ全て三令幼虫となっとりました。早い。

早いとは言えど活発に動くのは11月末くらいまでで、寒くなったら低活動モードに入る。ある程度体のサイズが越冬前に決まると言っても過言ではないので、この時期にちゃんと栄養を与えるのがポイントと思われます。

私はあと1回か2回、年内にマット交換をすると思います。たまにケースを見て、表面が糞だらけになったら、が目安。

珍しいホワイトヘッド幼虫を見かけた。

脱皮したてと思われる。初めて見たかも。

幼虫は一令→二令→三令と脱皮しながら大きくなるが、脱皮したばかりは頭が白いんだそうで、こいつは三令なりたてって奴ですね。時期的にはちょいと遅いが頑張って生きて下さい。

今年は40匹

という訳で2ケース分、幼虫をカウントしながら糞を濾す。

数としては40匹。テキトーにケースに配分。20匹ずつ放り込む。もう1ケースは予備。20ずつはちょい窮屈なので、次回は3分割しないといけないかも、である。数としては昨年よりは減ったが充分多い。趣味飼育にはキツいっす。

糞の数は容器2つ分。

幼虫のフンの活用法ってある?

糞はガーデニング趣味の母に譲渡。庭に適宜撒いている様子。

肥料としての効果は?ようわからんとの談だが、検索すると諸説あっておもろい。

糞=肥料みたいなイメージもあるが、否定する意見もあって様々。学術的な証明ってされてないんすかね?

ちなみにメルカリで売られていたりもする。うーん。生きるに困ったら売ろう。

次回交換は1か月後くらい

という訳で今シーズン初のマット交換でした。

幼虫もカウントできて結果としては良です。

今年春のマット交換では幼虫サイズまで測って載せていたので、今回は越冬前と越冬後の比較なんかもやってみたいと思う次第でございます。もはや子供の自由研究と化している気がしないでもない。

そんなこんな。次回更新は幼虫の食欲次第でマット交換回というのは変わりません。

シーズン最後になりそうなら身体測定を行う。予定です。

カブトムシシリーズをご覧になっている方、次回更新までお待ちください。

良い蟲ライフを。香港B型でした。